La perfezione che puzza di plastica

Viviamo in una vetrina costante. Ogni gesto, ogni sorriso, ogni piatto di pasta viene messo in scena come fosse un manifesto di felicità. Le immagini che scorrono sui social sono perfette, saturate, luminose. La pelle è liscia, gli occhi sorridono, i corpi si abbracciano davanti a tramonti che sembrano dipinti. Ma se si solleva appena il sipario di quella rappresentazione, l’odore che esce non è profumo: è plastica bruciata, finzione, stanchezza, solo spazzatura.

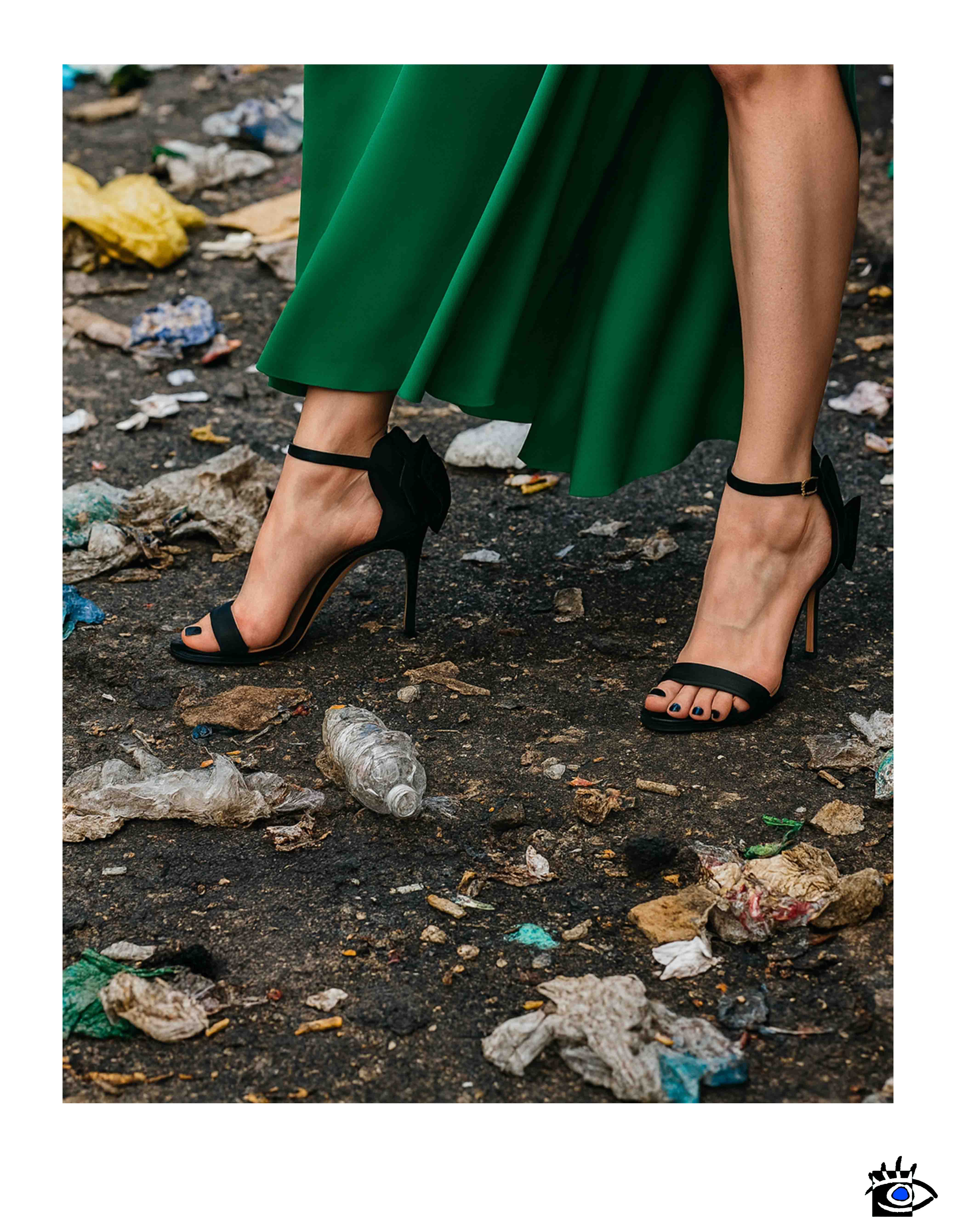

L’immagine della nostra epoca è quella di una scarpa elegante che cammina tra i rifiuti. Il contrasto è netto, disturbante, eppure incredibilmente reale. Da una parte la ricerca ossessiva di bellezza, di controllo, di immagine. Dall’altra la sostanza vera: la confusione, la solitudine, il vuoto che ci resta quando il sipario si chiude.

Due identità, una vera e una recitata

Abbiamo costruito una doppia esistenza. Quella digitale ordinata, filtrata, impeccabile e quella interiore, che invece barcolla, accumula macerie, si sporca di contraddizioni. Sui profili social sembriamo vivere vite da catalogo: sorrisi, brunch, viaggi, famiglie perfette. Ma dentro, nella realtà taciuta, convivono ansie, paura del giudizio, senso di inadeguatezza. È il paradosso dell’era iperconnessa: più comunichiamo, meno ci ascoltiamo.

Le piattaforme non sono solo strumenti: sono specchi deformanti. Ci mostrano come vorremmo essere, non come siamo. E nel tempo, la finzione diventa abitudine. Non recitiamo più: crediamo davvero di essere il personaggio che abbiamo costruito. Il risultato è un’umanità frammentata, divisa tra apparenza e sostanza, incapace di accettare le proprie crepe.

Sociologia dell’immagine e del vuoto

Dal punto di vista sociologico, questo fenomeno rappresenta la trasformazione più profonda della società contemporanea: l’identità non è più costruita attraverso la relazione diretta, ma attraverso la rappresentazione. L’essere è stato sostituito dall’apparire, e il valore sociale è misurato in like, condivisioni e followers.

Erving Goffman, già negli anni ’50, parlava della “vita come rappresentazione teatrale”. Oggi quel teatro è globale, incessante, collettivo. Siamo tutti attori e spettatori allo stesso tempo, intrappolati in un flusso visivo dove l’autenticità non genera consenso. La sincerità non vende. E allora scegliamo la maschera, più conveniente, più leggera da mostrare.

Il problema è che questa scissione consuma. L’identità digitale cresce e quella reale si atrofizza. Ci giudichiamo attraverso lo sguardo degli altri, ma quegli altri sono a loro volta maschere. Una catena infinita di rappresentazioni, tutte splendenti e tutte vuote.

Dietro la bellezza patinata delle nostre immagini resta il rumore di fondo della solitudine, la spazzatura morale di una società che ha confuso il valore con la visibilità.

La realtà non è un filtro

Ritrovare l’equilibrio significa accettare la parte sporca, stonata, imperfetta. Significa smettere di lucidare la superficie e iniziare a guardare cosa c’è sotto. La realtà non è instagrammabile. È ruvida, a volte scomoda, ma è l’unica cosa che ci appartiene davvero.

Siamo diventati bellissimi nei riflessi, ma invisibili dentro.