Fotografo anche in studio.

Lo faccio cercando una competenza, un metodo e una consapevolezza che, in realtà, sento non appartenermi fino in fondo. So abbastanza bene come costruire un’immagine corretta, luminosa, leggibile, accettabile. Ed è proprio questa prevedibilità, questa facilità con cui tutto può essere controllato, che mi mette profondamente a disagio.

Perché nel momento in cui una fotografia smette di opporre resistenza, smette anche di interrogare chi la guarda e chi la produce.

Il problema non è lo studio come luogo fisico.

Il problema è ciò che lo studio rende possibile e, soprattutto, ciò che rende desiderabile.

Lo studio fotografico viene utilizzato come spazio di addestramento

Lo studio fotografico non è neutro. È uno spazio di addestramento visivo.

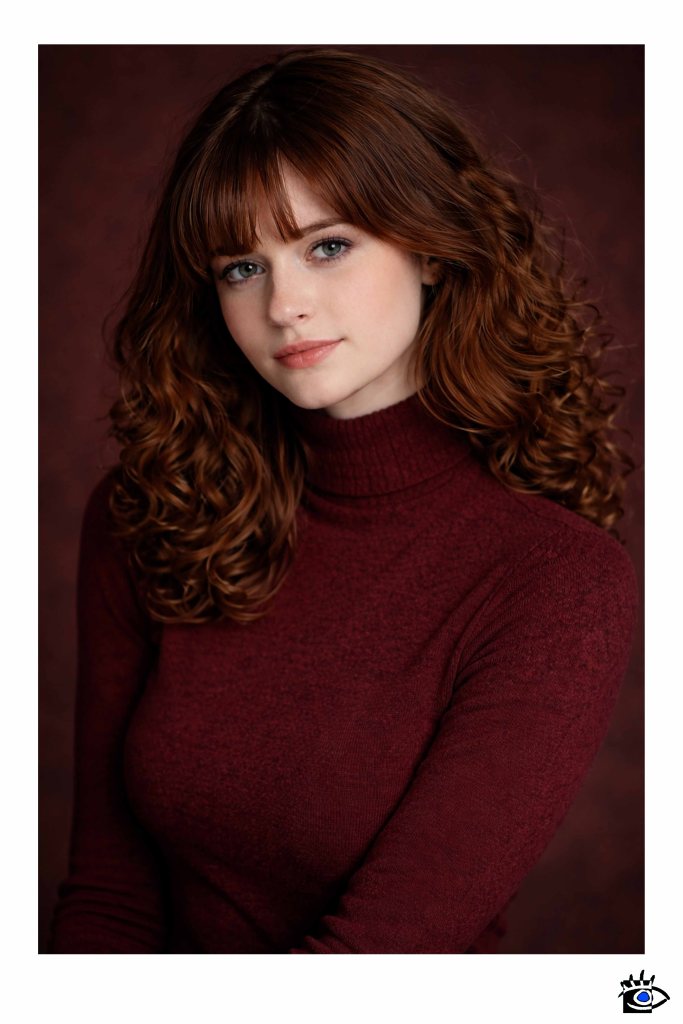

Chi entra in studio apprende immediatamente, anche senza istruzioni esplicite, come dovrebbe stare, come dovrebbe guardare, come dovrebbe apparire. Il corpo si adegua, la postura si chiude, il volto si controlla. Si interiorizza l’idea che esista una forma corretta e una sbagliata di presenza.

Non si tratta di finzione, ma di adattamento.

Da un punto di vista antropologico, lo studio funziona come un piccolo laboratorio sociale, in cui l’individuo non viene fotografato per ciò che è, ma per ciò che è disposto a mostrare pur di risultare accettabile. E quasi sempre ciò che emerge è una versione addomesticata, semplificata, normalizzata.

La richiesta implicita del cliente: la perfezione

In studio non viene quasi mai chiesta verità.

Viene chiesta affidabilità, professionalità, controllo.

Il cliente non cerca tanto un fotografo quanto un produttore di immagini: qualcuno che sappia dirigere, armonizzare i colori, suggerire cosa indossare, come posare, come apparire. Un fotografo che non produca fotografie, ma superfici visive coerenti con un’idea già data.

Personalmente preferisco abiti uniformi, spesso lo stesso modello declinato in varianti cromatiche. In questa sequenza di immagini, ad esempio, il vestito è lo stesso in due versioni differenti. Gli scatti sono stati realizzati per il catalogo di un negozio del centro di Parma che sta portando avanti una linea di tessuti ecologicamente sostenibili, ricavati da processi di riciclo legati alla fast fashion.

Se non erro, si tratta di una viscosa ECOVERO elasticizzata, ma non saprei dirlo con certezza matematica. Anche il mondo dell’ecosostenibile è pieno di finzioni e semplificazioni che tolleriamo soprattutto perché, in fondo, non vogliamo sapere davvero.

Questo però non cambia la sostanza del problema.

Il volto della modella deve sembrare sicuro, il corpo coerente, lo sguardo stabile. Tutto ciò che eccede non è tollerato: esitazione, goffaggine, stanchezza, ambiguità vengono corrette e attenuate, oppure del tutto rimosse. Se non durante lo scatto, sicuramente in fase di editing finale.

Non perché siano brutte immagini, ma perché non sono funzionali.

La bellezza diventa così una superficie rassicurante, qualcosa che protegge chi guarda e chi viene guardato. Ma questa protezione ha un prezzo preciso: la perdita di complessità, la cancellazione del tempo, l’illusione di una presenza senza attrito.

Cambia il volto, cambia l’abito, ma la sostanza resta la stessa.

Il tema non è raccontare una persona, ma vendere un sogno: il sogno che ogni acquirente possa riconoscersi in quell’immagine, e in quel vestito addosso.

Perché chiedo le smorfie

È in questo contesto che chiedo quasi sempre alle modelle di fare delle smorfie.

Non per gioco, non per leggerezza, e senza raccontarmi che siano spontanee.

In parte lo faccio per stemperare la tensione, in parte perché, scattando a raffica, spero di intercettare un frammento di realtà: pochissimi istanti in cui la persona ritratta non esegue, ma pensa e agisce.

So benissimo che una smorfia fatta su richiesta è ancora una posa, un gesto costruito. Ma è una costruzione che rompe, anche solo per un attimo, il patto implicito della perfezione. È un momento in cui il volto accetta di deformarsi, di perdere controllo, di diventare momentaneamente inadeguato.

La smorfia, in questo contesto, non è autenticità.

È una crepa nel sistema.

E, onestamente, non sempre funziona. A volte mi trovo davanti modelle talmente perfette che anche le smorfie risultano uniformi: nessuna ruga, nessuna tensione visibile, nessuna vera frizione. Il mio intento fallisce.

Eppure continuo a farlo. Perché questa è l’unica forma di ricompensa che mi concedo quando scatto in studio: inserire una distorsione minima in un sistema che tende alla normalizzazione totale. Un gesto deliberato che rompe la compostezza richiesta e lascia emergere una presenza non del tutto controllabile.

L’editing come compromesso inevitabile

C’è un altro punto che non ha senso aggirare, perché farlo sarebbe semplicemente disonesto: le fotografie in studio sono anche editate. Sempre.

Chi dice il contrario mente, sapendo di mentire.

Non parlo di stravolgimenti evidenti, ma di tutto ciò che rende un’immagine presentabile: correzioni, pulizie, uniformità della pelle, piccoli aggiustamenti che rendono il soggetto compatibile con ciò che il mercato si aspetta. Fingere che non sia vero non ha alcun senso.

Non lo faccio per convinzione ideologica.

Lo faccio perché, se vuoi lavorare, devi essere pagato.

E se vuoi essere pagato, devi consegnare immagini che rispondano a una richiesta precisa. Questa è la parte meno romantica della fotografia, ma è anche la più reale in fondo è solo la presa d’atto della banalità del marketing.

L’editing non nasce da un desiderio di perfezione, bensì da un sistema che non tollera un eccesso di realtà. Un sistema che accetta la bellezza solo se è ordinata, controllata, facilmente consumabile.

In questo senso, la postproduzione non è un atto creativo, ma un atto di adeguamento.

Lo so. E non mi piace.

Ma non confondo la necessità con la convinzione. Editare un’immagine per sopravvivere non significa credere in ciò che quell’immagine afferma. Significa muoversi all’interno di una struttura economica che impone compromessi continui a chi lavora con il visibile.

Anche questo fa parte del mio disagio.

L’ombra dell’intelligenza artificiale

E, sinceramente, non so nemmeno per quanto questa tipologia di lavoro potrà continuare ad avere senso. Oggi basta caricare due immagini, una del soggetto e una del vestito, per generare migliaia di pose perfette, immediatamente utilizzabili e qualitativamente coerenti.

Dal punto di vista economico, l’IA è imbattibile: costa meno, è più veloce, non si stanca, non pone problemi.

Dal punto di vista sociale, però, il prezzo è altissimo.

Perché se l’immagine diventa pura simulazione, il corpo reale diventa superfluo. Non serve più stare davanti alla macchina fotografica, non serve più esporsi, non serve più essere presenti.

Antropologicamente, questo segna un passaggio cruciale: l’immagine smette di essere una traccia del reale e diventa un prodotto autonomo, sganciato dall’esperienza umana. E quando questo accade, la fotografia perde definitivamente la sua funzione testimoniale.

Conclusione: un disagio che resta

Continuo a fotografare in studio, ma non mi sento a casa lì dentro.

Lo faccio sapendo che questo tipo di fotografia chiede sempre ordine, coerenza, controllo, e che ogni immagine prodotta risponde prima di tutto a una funzione. Non è falsità, è efficienza. Ed è proprio questa efficienza che continuo a mettere in discussione.

Lavoro dentro questo sistema perché è il sistema che mi permette di guadagnare. Ma cerco, ogni volta che posso, di incrinarlo dall’interno, di lasciare emergere almeno una traccia di ciò che viene normalmente escluso: un’esitazione, una tensione, una smorfia, qualcosa che non serve davvero ma che resiste.

A volte è evidente, a volte resta sottile, quasi invisibile. Ma per me è sufficiente sapere che quell’immagine non è solo una superficie liscia, non è solo una risposta corretta a una richiesta.

Perché una fotografia che non mette in crisi la nostra abitudine a controllarci davanti all’obiettivo non sta facendo il suo lavoro.

Sta semplicemente confermando ciò che abbiamo imparato a fare benissimo: uniformarci a un modello desiderabile che non abbiamo scelto davvero.

In questa serie di immagini, tre sono interamente generate dall’intelligenza artificiale. Non lo dichiaro apertamente: la domanda resta implicita. Sapreste dire quali sono?

E soprattutto: che cosa vi dice questo sulla direzione che sta prendendo la fotografia oggi?

NOTA BENE:

È importante precisare che tutte le immagini presentate qui non sono quelle consegnate al cliente finale. Sono immagini pensate per questo testo e per questo contesto di riflessione.

A eccezione delle tre immagini generate con intelligenza artificiale — una delle quali volutamente riconoscibile — nessuna delle fotografie mostrate ha subito interventi di editing. Una scelta coerente con il mio modo di fotografare e con il discorso che questo lavoro intende portare avanti.

Lascia un commento